12月に入り、クリスマスも近づいてきましたね!

…私には一切関係のない話ですが。(笑)

しかしながら12月はクリスマスもそうですが、会社・友人間での忘年会シーズンでもあります!

そして、忘年会・飲み会の後の〆のラーメン…最高ですよね。

しかしあるとき私は、とんでもないラーメン屋に出会いました。

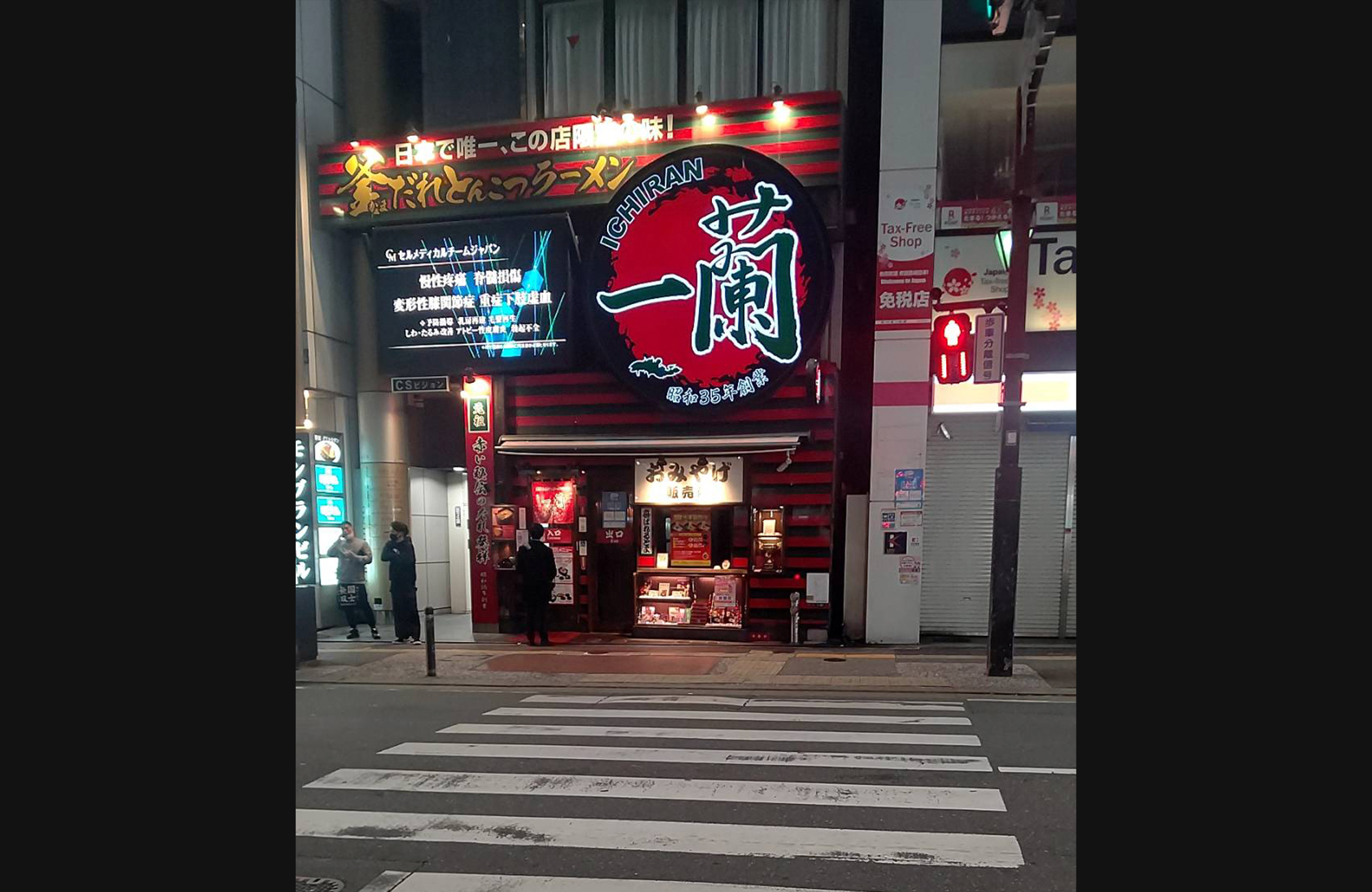

その名は、一蘭。

知っている方もいるかもしれませんがこの一蘭、ウマいんですが、とにかく高い!!

なんで!?っていうくらい、高い。

というわけで今回は、「一蘭はなぜ高いのか」というテーマになります。

いろいろ調べてみると、たしかに納得できるものがありましたので、順を追ってお話ししていきたいと思います。

これは友人たちと楽しんだ、いつの日かの忘年会の時の話です。

忘年会で食べて飲んで一年の思い出話を語る…。楽しい時間はあっという間です。

みんな、終電過ぎちゃってるじゃん…。

どうやって帰るかと考えていたら、ひとりの友人がこう言ったのです。

どうせなら〆でもう一軒、ラーメンでも行こうよ! と。

一同賛成し、いざラーメン屋さんを探します。

しかし、終電すぎた夜遅くだったのでラーメン屋さんはどこも閉まっています。

あきらめてカラオケ行く?なんて思っていたら、行列発見…!

しかもよくみてみると、ラーメン屋さんみたいです。

こんな時間にまで行列を成してるお店とは、すごい。

ここに行ってみよう!と、一同は行列のお店に向かって歩きました。

そのラーメン屋は赤い看板で緑の文字で店名が書いてありました。

もともと一蘭は知っていたけど入ったことなかったし、良い機会だなと思いながら並んで待っていました。

そしてやっと券売機の前まで来たので食券を買おうとしたら、一同は驚愕します。

ラーメン 980円 替え玉 210円

…なんじゃこりゃ!!?

酔いも一気に冷めるほどの衝撃でした。

一瞬、本当にここは日本かと疑うレベル。単価は「円」で合っているのか?

980円。

豚骨ラーメンは替え玉ありきなので、替え玉足したら1,190円。

(何年経っても)食べ盛りの私は最低でも替え玉は2回するので、そうしたら1,400円…!!

日高屋だったら、中華そば・餃子・チャーハンという最高のセット頼んでもお釣りが余裕でくるし、普通のラーメン屋さんでも麺大盛り・トッピング全部乗せ・セットのご飯という贅沢ができる金額だ。

美味しい。たしかに美味しいんだけど、なんでこんなに強気な価格設定なのか?

そんな疑問を持ちながら、私は一蘭のことを「美味しいけど、とにかく高いラーメン屋」と思ったのです。

そう、これが私と「一蘭」との初めての出会いでした。

ここで、一蘭を知らないひとのために少しだけ一蘭についてのお話をしておきましょう。

一蘭とは福岡県発祥の豚骨ラーメン屋さんです。

1960年に創業者である中原氏が屋台からのスタートして、店名も一蘭ではなく「双葉ラーメン」という店名でした。

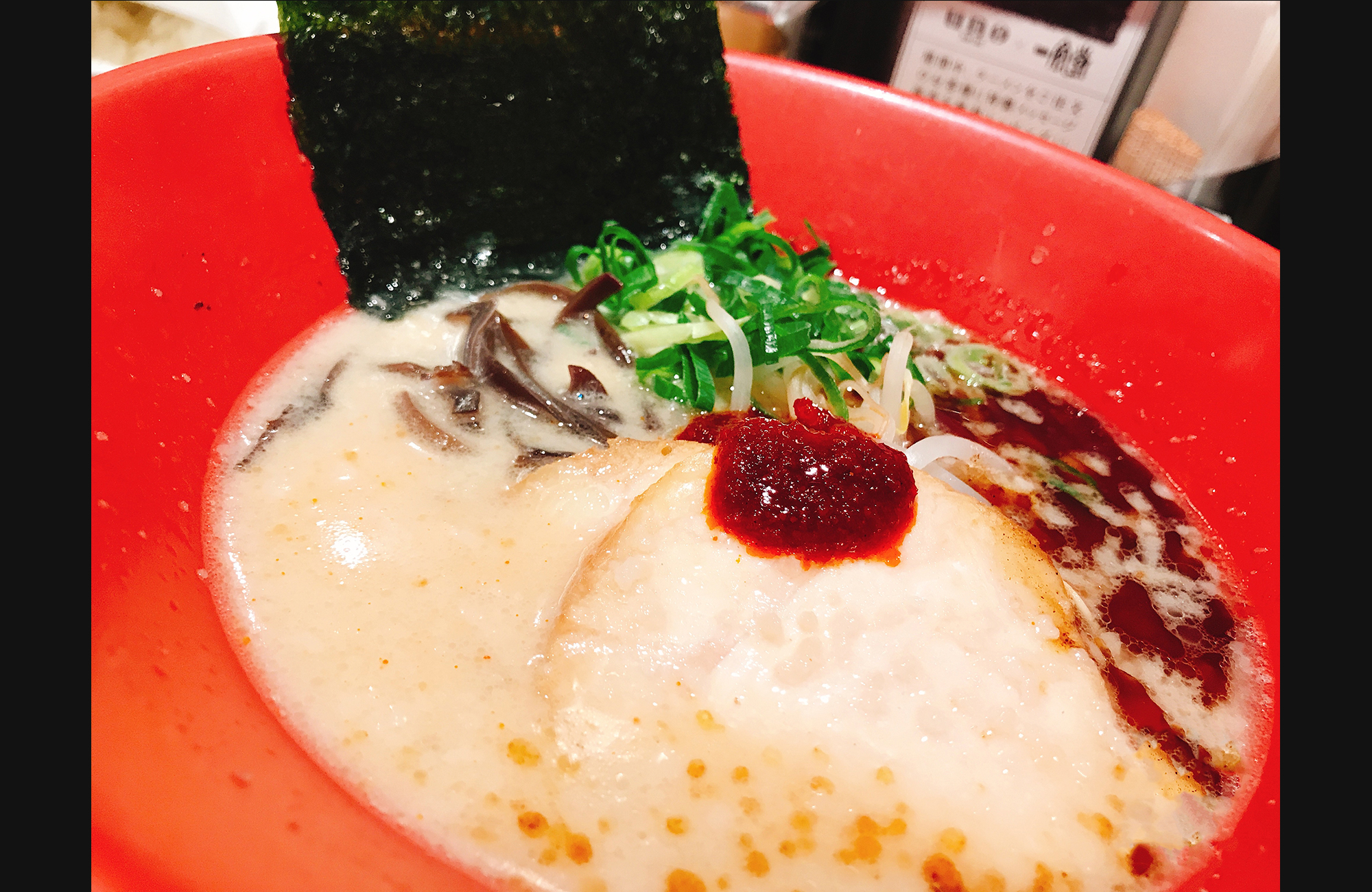

しかしながらラーメンのベースは今と大きく変わることなく、一蘭のラーメンの特徴のひとつとされる赤い秘伝のたれは当時からあり、こういったラーメンを出したのは一蘭が元祖とされているようです。…一風堂の赤丸ではないんですね。

そして1966年に移転のタイミングで今の店名である「一蘭」に改名して営業をしていましたが、中原氏も高齢となってきたので廃業を考えていました。

しかし、一蘭の現代表でもある吉冨氏がこの屋号を買い取って、1993年に福岡市の那の川で第一号店を開きます(これが発祥のお店としています)。

その後は福岡県内で店舗展開を進めて、今では全国各地にもありますが海外にも出店しており計84店舗もの運営・経営をおこなう有名ラーメンチェーン店となりました。

最近では手軽にお家でも食べられるようにと袋麺の販売もしており、よく見かけるようになりました。

この袋麺はお土産としても海外の観光客に大変人気だそうで、ドンキで大量に購入している方を最近見かけました。(笑)

とんこつラーメンの有名チェーン店として名を馳せている一蘭ですが、よく比べられるのが「博多 一風堂」です。

一風堂も福岡発祥のラーメン屋で、ラーメン好きのコミュニティでは一蘭派か一風堂派のどっちかに分かれるほどで、着地点の見えない討論をしているのをネットで時折見かけます。

ちなみに私の友人に福岡県出身がいますが、彼曰く一蘭と一風堂は「全国に誇れる福岡の一流企業」とはいえるものの、「全国に誇れるNo.1のとんこつラーメン」とはいえないんだとか。(笑)

福岡のラーメンの値段は大体500円〜600円程度で、安いところであれば2回替え玉をしても500円で収まるお店もあるほどです。

つまり福岡県民にとってのラーメンは「麺とスープとコスパ」を重要視している方が多いので、「あんなに高いなら、〇〇(行きつけのお店)で食べた方がいい」と、どうしてもコスパの部分が納得いかないようですね。

福岡県民からもそこまで認められてはいなさそうな一蘭ですが、そうは言っても多くのファンがいるからこそ、ここまでの店舗展開ができているのです。

それではここで、一蘭のすごさについて詳しく深掘りしていきます。

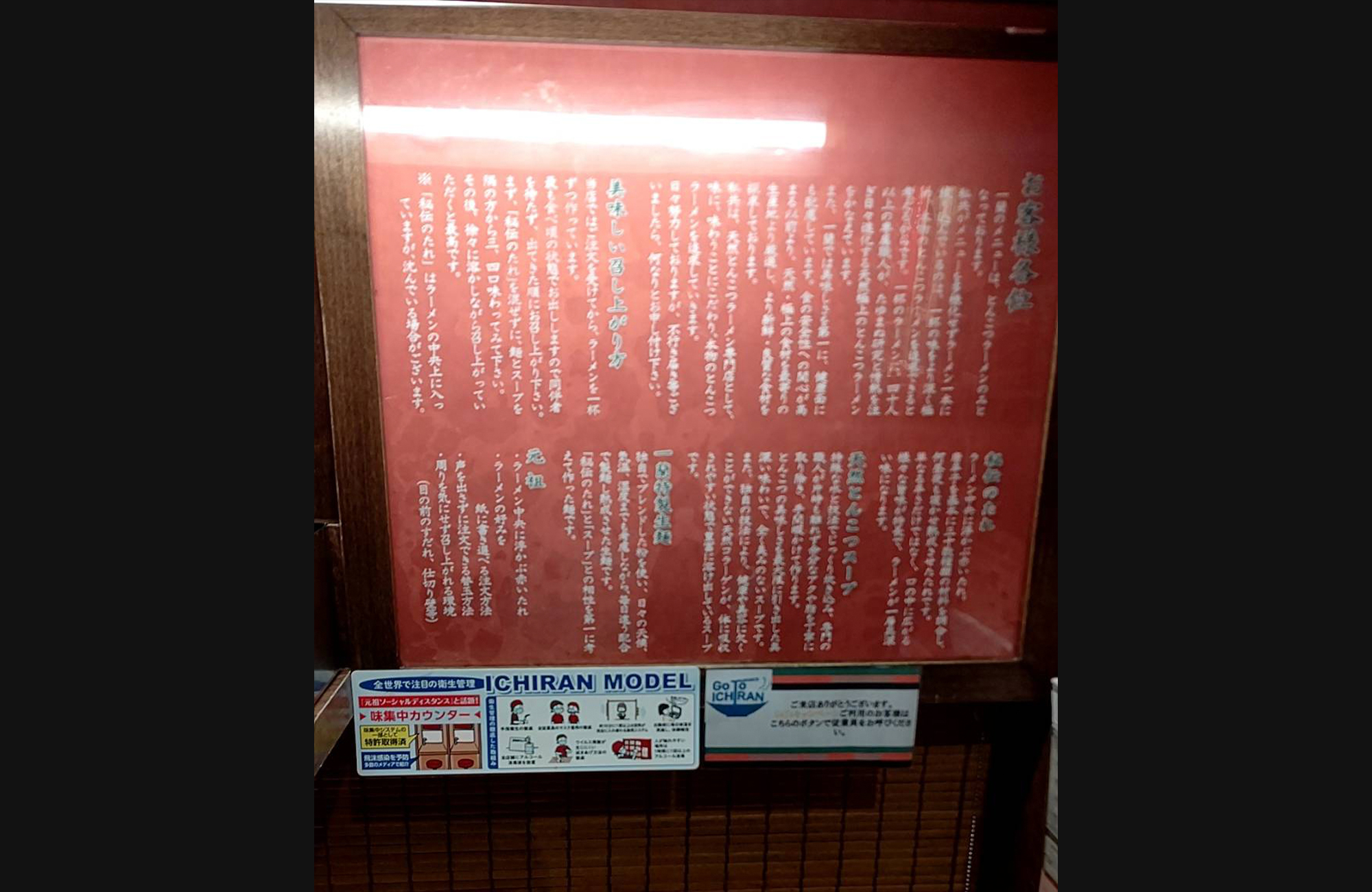

一蘭といえば、これの印象が強い方も多いのではないでしょうか?

店内へ入ればわかりますが、一蘭は基本的にカウンター席のみで、テーブル席はありません。

席に座ると、カウンターテーブルの左右は木の壁で仕切られており、前は簾が垂れているので完全に周りの情報がシャットアウトされます。

まさに、ソーシャルディスタンスの元祖といっても良いでしょう。

こういった作りなので、友人と一緒に来たところで店内では話せません。

※友人と話しながら食べたいと木の壁が外せる構造のお店もあるようですが、「何しに一蘭来たんだ?」と、他のお客さんからは冷たい目で見られます。(笑)

しかし、周りの情報がシャットアウトされることにより、自分だけのパーソナルスペースが出来上がるのでリラックスすることもできます。

そして、周りの目や余計なことを気にすることなく集中してラーメンを味わえるのです。

名前の通り、味に集中できるのが利点ではありますが、「ラーメンを啜っているところをあまり見られたくなかったり、視線が気になることがあるのでこういったシステムは嬉しい」ということで女性の方々からは幾分高評価のようで、一人ラーメンのハードルがぐっと下がるのだそうです。

これも一蘭の特徴的なシステムのひとつですね。

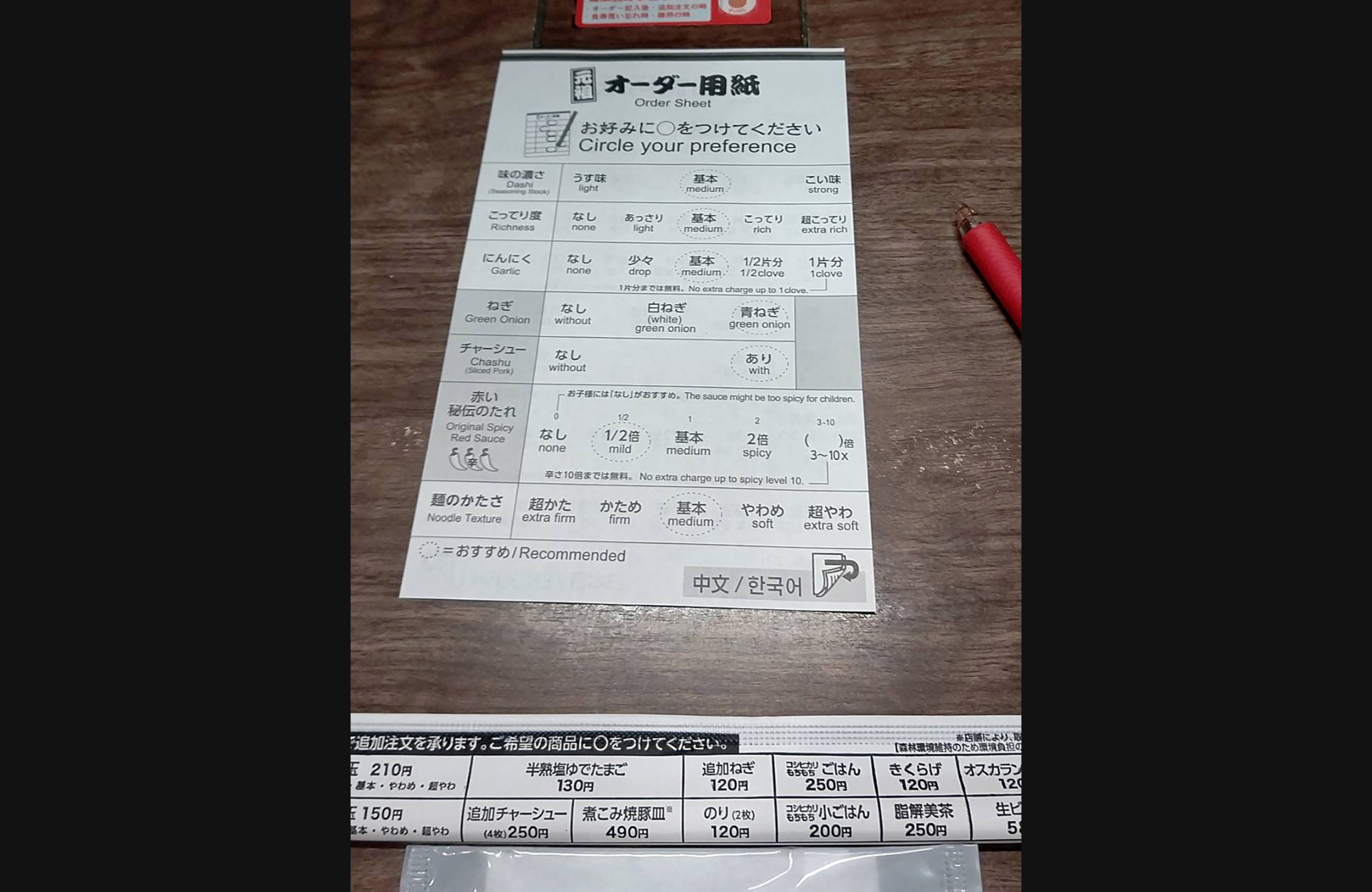

一蘭ではラーメンの食券を買って自分の席に座ったら、白い一枚の紙が置かれています。

【味の濃さ】うす味 基本 こい味

【こってり度】なし あっさり 基本 こってり 超こってり

【にんにく】なし 少々 基本 2分の1片分 1片分

【ねぎ】なし 白ねぎ 青ねぎ

【チャーシュー】なし あり

【秘伝のたれ】なし 2分の1倍 基本 2倍 ( )倍

【麺のかたさ】超かた かため 基本 やわめ 超やわめ

というように、上記の7項目から自分の好みでカスタマイズすることができます。

記入後は呼び出しボタンを押せばスタッフが前の簾を上げますので、そのまま食券と一緒に渡せばOKです。

このシステムは、一号店で現代表の吉冨氏がお客様ひとりひとりに口頭で好みを聞いていたことがはじまりとされています。

そこから、どのスタッフでも対応できるように確実性があって簡単なシステムづくりが考えられるようになり、今のかたちとなったのです。

ちなみにここで、オーダー用紙に関してちょっとした裏技を…。

【ねぎ】の項目には「白ねぎ」か「青ねぎ」を選ぶ仕様となっていますが、実は両方に○をつければなんと、白ねぎと青ねぎが両方乗った状態で出てきます。

ねぎ好きの方はぜひお楽しみあれ!

替え玉の食券をラーメンと一緒に買い、記入したオーダー用紙をスタッフに渡したタイミングで、替え玉プレートという細長い小皿のようなものを渡されます。

この替え玉プレートをテーブル奥の呼び出しボタンの上に置くとチャルメラが流れます。

その後、簾が上がりスタッフが替え玉を提供してくれる、というシステムです。

また、替え玉だけでなく他の追加注文する際の用紙が箸の袋になっていたり、何かスタッフにお願いしたいことがあった場合にはテーブルには白紙のシートもあるので筆談での会話が可能となっています。

このシステムのメリットは「声を出さずに注文できる」ということですね。

人と話すことが苦手な方や女性の方は「替え玉くださーい」というのは少し抵抗があるようで、このシステムのおかげで気にせず替え玉や他の注文ができるのでかなりありがたいようです。

命であるとんこつスープは、豚の骨を100%使用しているのにも関わらず、とんこつラーメン独特の臭みが全然ないものとなっています。

これには日々研究を重ねてできた技術と製法が詰まっておいて、味や品質を守るべく濃度や温度に関しても管理を徹底しているのです。

味を決める出汁は、レシピを知っているのはなんと、社内で4人…!

作る際にも門外不出のため、超厳戒体制なんだとか。

店舗で使うときにも釜のふたにちょっとでも水滴が付いていたら、元々の味と変わってしまうということで出汁の中に戻して品質を守るという神経質といわれても過言ではない徹底ぶり。

そして、ラーメンの魂といえる麺は作る日によって小麦粉の配合・水の温度が変わります。

天候・気温・湿度を考える必要がある、ということで経験豊富な麺職人が毎日作っているのです。

茹でる際もデリケートで傷みやすいからという理由で、湯切りは5回までというルールが設けており、もし1回でも多く湯切りしたら、その麺はお客様に出されないという厳しさ…。

こういったこだわりは側から見れば、やりすぎだと思われるでしょう。

しかし、このこだわりがあるからこそ。世界一とんこつラーメンを研究していると声を大にして言えるのでしょう。

まず、お話をする前に「経常利益」の説明からしましょう。

経常利益とは、売り上げから原価・販売費・一般管理費を引いた「営業利益」と、営業外から得た収益や損失から営業外費用を引いたものを足したものをいいます。

そこから

経常利益÷売り上げ×100という計算をすれば計上利益率が出ます。

計上利益率が高いところは店舗経営でお金を稼ぐ力が高いことを指します。

高いところという物差しでいえば、一般平均はだいたい4%くらいで、10%であればかなりの優良企業といえるでしょう。

しかし一蘭はさらに上の経常利益率を誇り、その数値はなんと、15%といわれています。

この数値は本当に異常値レベルで、まさに日本一計上利益率が高いラーメンチェーンといえるでしょう。

高い理由としては、前述でお話しした「味集中カウンター」の存在が大きいです。

味集中カウンターは、お客様がラーメンを食べるのに集中できることから名付けられていますが、その仕組みは完全に外部の情報をシャットダウンされたパーソナルスペースとなっています。

これによりラーメンを待つ間は会話ができないので、ついつい貼られてるブランドストーリーを見てしまい、ブランドの認知とラーメンが美味しく感じられるようになります。

さらに、食べた後で一息ついて隣の友人と会話…なんてこともできないので、食べ終わったら休むことなくすぐにお店を出て行きます。

一般的なラーメン屋も回転率は高いといわれていますが、一蘭は倍以上の回転率を誇るともいわれています。

また、前述でも話しましたが仕切られたカウンターのおかげで他のラーメン屋と違くらべても女性客の比率は圧倒的に多いです。

場所によっては全体の4割が女性、という普通では考えられない比率のお店もあるくらいです。

こういった「お店のブランドの認知ができる」「回転率を上げる」「入店のしやすさ」が計上利益率が高くなっている要因といえるでしょう。

また、採用に関しても特に困ることなく人材が確保できている点も大きいです。

飲食業界は採用には特に困っていて、多額の採用費をつかってリクルートサイトや求人誌などに載せています。

しかし、一蘭は特に困ることなく人材確保ができています。

それには、やはり店舗のシステムが大きな要因とされています。

極力、人との接触を控えているシステムなので、接客する際も簾をあげたタイミングでラーメンを提供する時のみです。

また、基本はオーダー用紙や筆談用紙でやりとりをするので、直接話すこともありません。

さらにいうと、店員と顔を合わせることがないので、キッチンでは誰が作っているのか、簾の向こうでラーメンを運んできてくれた人は誰なのかも見れないので、ルックス面も特別関係ありません。

飲食店としては全てありえない状況ではありますが、一蘭に訪れるお客様はこれが当たり前の状況です。

というわけで、一流の接客業をしてきた方や調理をしてきた方でなくても大丈夫なので、企業側は採用のハードルを低く設定することができるのです。

では、今までのお話を踏まえてどうして一蘭が高いのかについて考えてみました。

※あくまでこれは私の調査による考察なので、鵜呑みになさらずに!

前述でも話した通り、一蘭のシステムではお客様の好みにあわせたラーメンを作ることができました。

このシステムはもともと、一号店で現代表の吉冨氏がお客様ひとりひとりに口頭で好みを聞いていたことがはじまりだとお話ししましたが、当時の一蘭は会員制のラーメン屋さんでした。

会員制によって吉冨氏がお客様の好みを全て覚えており、お客様にとっても特別感のあるラーメン屋としての認知がありました。

そして、創業当時から一蘭は強気でした。

その時代の福岡のラーメンは400円くらいが相場だったようですが、それに対して一蘭のラーメンは650円でした…!

一蘭の価格設定は今に始まったことではないということです。

前述の通り、一蘭は世界一とんこつラーメンを研究していると自称していました。

作り方に限らず、材料にもとにかくこだわりまくっています。

麺を茹でる水も普通の水ではなく特別な濾過装置を使った軟水を使ったり、どんぶりも有田焼で有名な佐賀県有田町で一つひとつ丁寧に作られているものです。

こうして何もかもにこだわっている結果、消費税高騰や仕入れ価格、人件費、地代の高騰した影響によりどんどん高くなってしまったという考察です。

実際に、公式サイトでも2019年10月から上記の理由で替え玉の価格が210円になったと発表しています。

これに関しては、いつも通りラーメンを食べるのではなく、一蘭では独自の面白いシステム下で美味しくラーメンを食べられるという、一種のエンタメの部分にもお金を払っているから高いのでは?という考察です。

今までお話ししたシステムは特許も取得しており、まさにオリジナルとなっているので、こうしたラーメンの食べ方ができるのは一蘭だけとなっています。

エンタメ要素が強すぎて味が疎かになると閉店ロードへまっしぐらだとは思いますが、味にもこだわっているので、良いバランスが保たれているのです。

これに関しては一番有力な考察だと思います。

まず、海外でのラーメンの相場は大体1,000円を超えてきます。

ニューヨークにあるライバル店の一風堂のラーメンは16ドルで、円で換算するとなんと約2,000円!めちゃくちゃ高いです!

しかし、この「高い」という感覚は日本人だけであって外国人からしたら普通なので、日本で食べる一蘭のラーメンは比較的「安い」と思うのかもしれません。

そして、前述のエンタメ要素も相まって観光客には物珍しさもあり、今では外国籍のお客さんがかなり多くなっています。

さらに、この考察の信憑性を上げるものとしては、「100%とんこつ不使用ラーメン」の存在です。

2019年に西新宿店を新たにオープンしましたが、ここの一蘭のコンセプトはとんこつラーメンだけど100%とんこつ不使用ラーメンの専門店でした。

当時、ニュースで聞いた私は「ん!?どゆこと!?」と心で叫んだ記憶があります。

当初は話題性を出すために作ったのかなと思いましたが、豚が食べられないという宗教要素が強い外国人に向けたものと考えれば納得がいきます。

ちなみに、このラーメンの価格は1,180円。

(日本人の私からすれば)信じられない高さです。(笑)

いかがでしたか?

いろいろ調べてみると一蘭が高い理由が見えてきましたが、もし外国人をターゲットにしているとしたら、ずっと明るい未来があるとは限らないと思います。

この未来予想図は近いうち起こりうるはずです。

それは東京オリンピックで、外国人が日本食の文化に触れる機会が多くなるためです。

もちろん一蘭もオリンピックの影響でかなりプラスに働くとは思いますが、他のラーメン屋にも訪れる機会が増えるので、そこからSNSで「もっと安くて、一蘭よりも美味しいラーメン屋がいっぱいある」なんていう情報共有がされた時に果たして一蘭は生き残れるのかが気になるところですね。

どうなるかは誰にもわからないですが…。

さぁ、また価格が高くなる前に一蘭未経験の方は一度はぜひ食べに行ってみてください!(笑)